世界遺産を巡る旅、今回は百舌鳥・古市古墳群へ行ってみました。大仙古墳は大きすぎて慣れ親しんだカギ型を見るポイントはありませんでした。主要な古墳は同じような感じで、全容を目で見ることも、中に入ることもできず、少しがっかり。大仙古墳の近くにある堺市博物館に、発掘された副葬品などが展示されていて古墳時代を感じることができました。

目次

堺市役所の21F展望ロビーから大仙古墳を見る

朝の9時頃、堺市役所に到着しましたが、あいにくの曇り空。

雨もしとしと降っていて、青空を背景に大仙古墳を見ることはできませんでした。

堺市役所21F展望ロビーから大仙古墳

堺市役所21F展望ロビーから大仙古墳

地上80mの市役所最上階からでもデカすぎて大仙古墳の全景が見えません。

それもそのはず、全長は約486メートル、周囲の長さは約2.85kmで、ホリを含めると全長840mなので、80mの高さではすべてを見ることはできないのです。

面積は約46万平方メートルで、東京ドーム約10個分、甲子園球場なら約12個分です。

これは地上からは全くわからんレベルやな~と思いつつ、歩いて大仙古墳へ行ってみることにしました。

なんで仁徳天皇陵でないのか?

小学校か中学校か忘れましたが、社会で習ったときには仁徳天皇陵だったと思います。

ずっと、仁徳天皇が埋葬されている世界一大きいお墓だと思ってましたが、いつのころからか大仙古墳と呼ばれるようになっていました。

どうやら実際は誰が埋葬されているのかわからないみたいで、宮内庁のWEBサイトでは百舌鳥耳原中陵(もずのみみはらのなかのみさぎ)の名称になっていました。

よくわかりませんが、5世紀前半くらいの日本の歴史はわからないところが多いようです。

古墳も発掘できないようですしね。

まるで島のような大仙古墳

堺市役所を後にして、途中小さい古墳を見ながら徒歩で約30分コース。

一番最初に出くわしたのが樋の谷(ひのたに)古墳でしたが、実際の場所がどこだかわからず通り過ぎてしまいました。

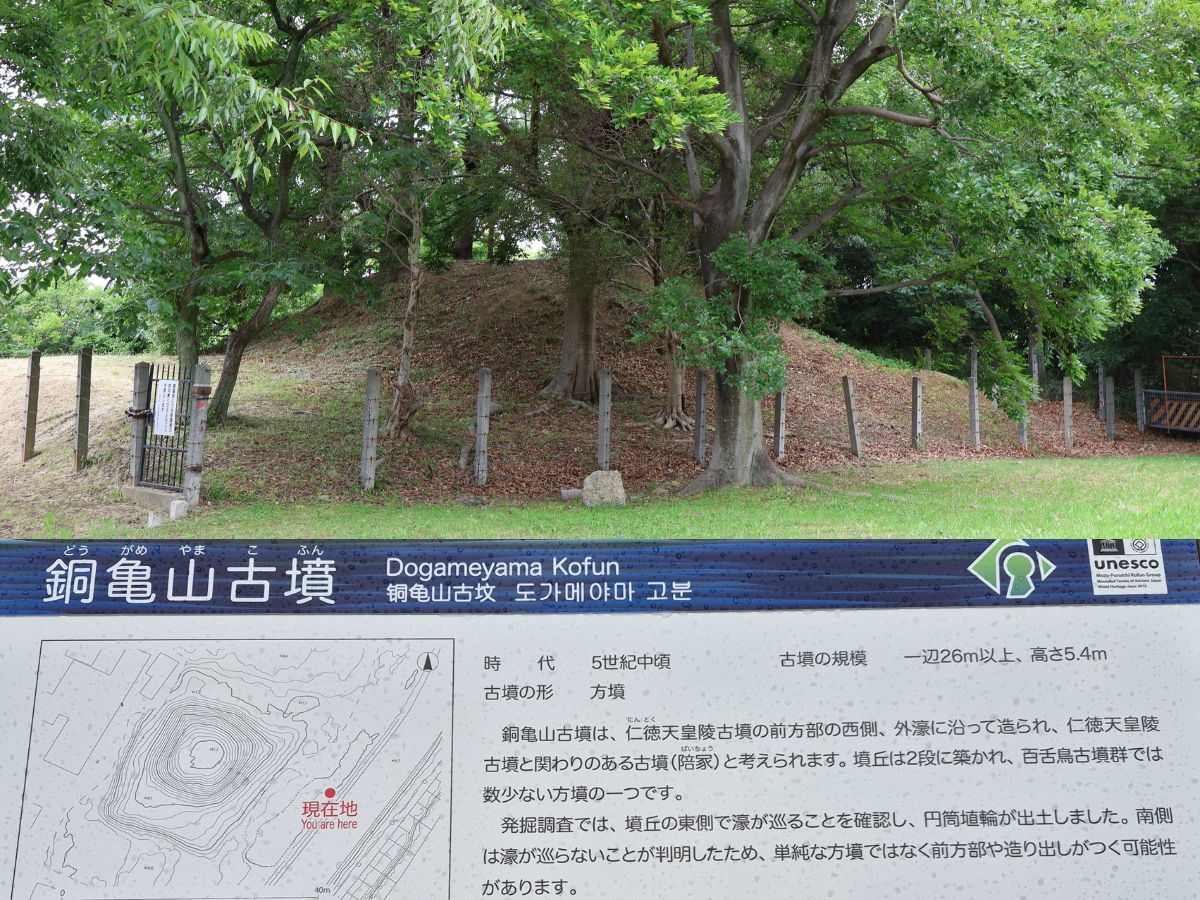

途中にあった銅亀山(どうがめやま)古墳は小ぶりで、看板が無ければ見過ごしてしまいそうでした。

銅亀山古墳

銅亀山古墳

大仙古墳の南面に沿った道路を歩いていくと、竜佐山古墳がありましたがここも見逃しそうです。

仁徳天皇陵古墳の正面からです。

看板には仁徳天皇陵古墳と書かれていました。

看板には仁徳天皇陵古墳と書かれていました。

感動も何もないです、ただの島にしか見えません。

ホリを見渡すと広さが分かる

ホリを見渡すと広さが分かる

実際に中に入れれば、歴史の研究が進むのでしょうが...